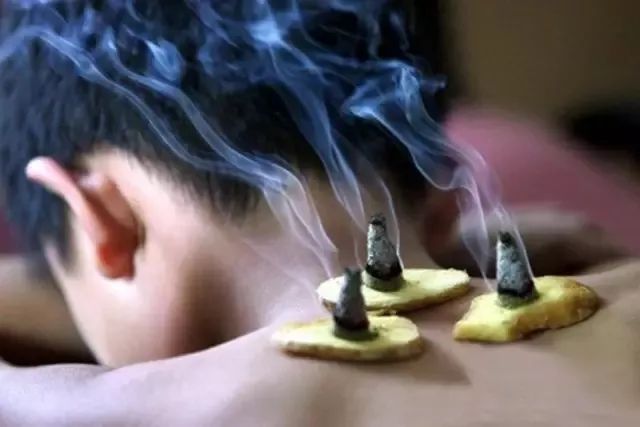

而三伏灸就是在三伏天时进行天灸治病的方法,是我国传统医学中最具特色的伏天保健疗法,与现代预防医学有异曲同工之处。

适应症

●呼吸系统疾病:反复感冒者,过敏性鼻炎、 慢性鼻炎、哮喘、支气管炎。

●消化系统疾病:虚寒性胃痛、慢性胃肠炎、 腹泻、消化不良等。

● 骨关节疾病:风湿与类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、颈椎病、肩周炎等。

●儿科疾病:消化不良、厌食、体虚易感冒、遗尿等。

● 妇科疾病:痛经、产后风等寒症。

●调理(治未病):各种体虚、寒症者、免疫力下降者。

2019年三伏天时间表

2019年三伏天分初伏、中伏、末伏,共40天,具体如下:

●初伏:7月12日-7月21日

●中伏:7月22日-8月10日

●末伏:8月11日-8月20日

三伏天艾灸宜选用头伏、二伏和三伏每伏的前3天。上午10点至11点做艾灸效果最佳。

↓↓↓

预约电话

郑医师

座机:2515150

“三伏灸”注意事项

中药敷贴后成人一般贴2~4小时,儿童贴1~2小时,有的人会有刺痒的感觉,这是药物渗透入表皮后的一种自然反应;

还有人会出现红、肿、热、痛,如皮肤出现水疱,应注意保护好创面,防止感染,起疱后一定不要搔破,少量小的水疱可等待其自行吸收,大水疱可用消毒针头刺破抽液,外涂5%碘伏液,宜暴露,避免覆盖患处。

敷贴期间应禁食生冷刺激性食物,不要贪凉,不要吃肥甘厚腻、生痰助湿的食物,如牛肉、鸭肉、鹅肉、花生及其他煎炸食物。禁食海鲜、虾等易发物。

还须注意的是,贴药10个小时内不宜冲凉洗浴;若皮肤长有疱疖或破损,或患有肺结核、支气管扩张、急性咽喉炎等疾病,都不宜用三伏灸贴敷治疗。

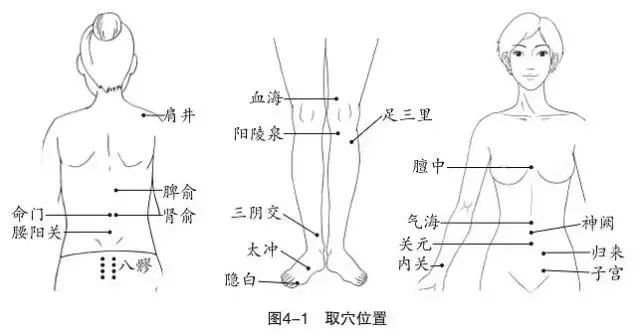

三伏灸施灸部位

●腰腿痛取穴:肾俞、命门、腰阳关、神阙、足三里、阿是穴

●颈椎痛取穴:大椎、颈夹脊、肩井、阿是穴

●慢性支气管炎取穴:大椎、肺俞、膻中、脾俞、肾俞、神阙、丰隆

●消化不良慢性腹痛腹泻取穴:脾俞、中脘、天枢、足三里、神阙

●宫寒痛经不孕:关元、肾俞、三阴交、血海

关于“三伏灸”

利用“三伏”天炎热气候,敷以辛温,逐痰、走窜、通经平喘药物,可以提高药物效能,达到温阳利气,驱散内伏寒邪,使肺气升降正常,温补脾肾,增强机体抗病能力,预防这些疾病的发生。

哮喘、过敏性鼻炎是目前难治之症,病程短则几年,长则几十年,且易反复发作,正气虚时易诱发,所以,中医认为:“邪之所凑,其气必虚”。因此,病员要有耐心坚持治疗。

各地天灸经验认为贴药年限长,次数多,则其疗效高,效果就好,因此要坚持多年“三伏”天贴药。

三伏灸是利用“冬病夏治”原理,在夏天治疗冬天好发的疾病,以预防和减少病症在冬季发作。三伏灸是广受好评的传统中医疗法,但并不能包治百病。

主要适用于两类疾病:一是过敏性疾病,如哮喘、反复呼吸道感染(咽炎、扁桃体炎、支气管炎、支气管肺炎等)、老年慢性支气管炎及小孩冬天易得的感冒;

一类是跟虚寒有关的疾病,如胃痛、结肠炎、关节痛、虚寒头痛、肾虚引起的腰痛及其他疾病。