有这样一个科室

他们全年无休

在小小的一方胃肠天地里

穷极一生

只为探寻健康的终极奥秘

头皮发麻!地毯式生长的腺瘤样息肉!

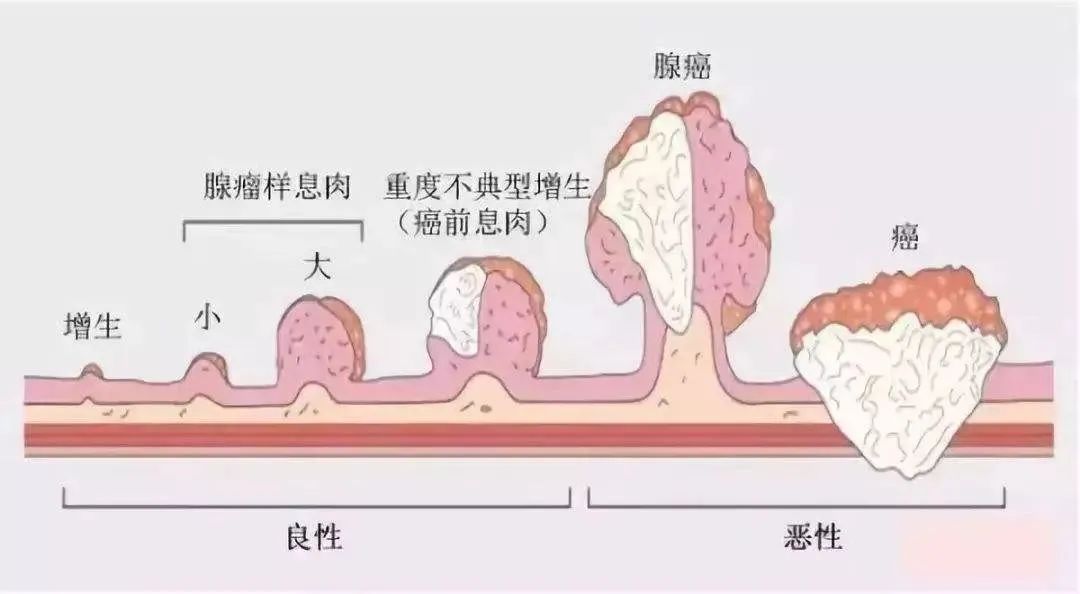

6年前,阿锋(化名)发现自己总是频繁地出现腹胀等不良症状,遂至我院消化内科就诊。经检查发现阿锋的胃、肠多发息肉、结肠管状腺瘤伴高级别上皮内瘤变。原来,致使阿锋腹胀的“真凶”就是消化道中长满了密密麻麻的腺瘤样息肉!

情况不容乐观,于同年7月,我院外科团队为阿锋行“腹腔镜下全结肠切除术+回肠直肠吻合术+J型储袋重建术+粘连松解术”,成功将阿锋长满息肉的结肠切除。2016年至2020年8月,阿锋多次在我院消化内科接受内镜下胃肠息肉切除治疗,术后恢复良好。

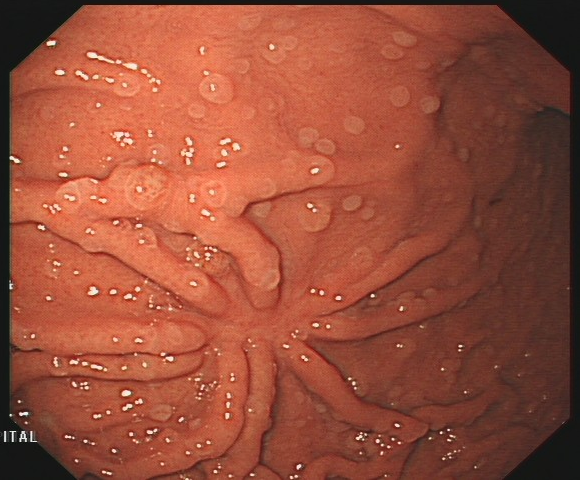

国庆期间,阿锋再次来到我院消化内科检查治疗。随着内镜的深入,屏幕上所展现出的画面令医护人员们着实震惊,时隔两年,阿锋的胃肠上又再次铺满了地毯式生长的腺瘤样息肉!

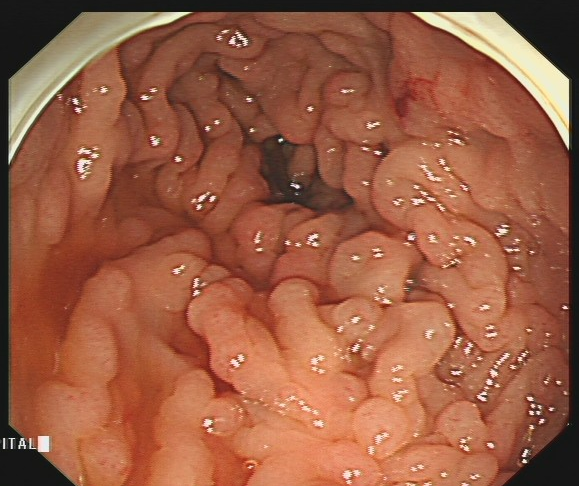

内镜下息肉实图

胃镜下可见50余枚大小约2~5mm的息肉,肠镜下可见吻合口以下直肠粘膜处近60余枚息肉,大小约2~5mm。

替阿锋扫清消化道内的息肉,可不是一个简单的问题。他的息肉广泛分布在胃肠内,数量众多、形态各异、大小不等,切除过程费时、费力,手术难度大;另外,如此多的息肉有一定的癌变概率,切除后还需仔细甄别它们的病理状态,要尽早将这些高风险的息肉切除。所幸,在消化内科团队的努力下,阿锋胃肠内的40余枚高风险息肉基本被清除。

术后病理检查报告显示:胃底腺息肉,直肠管状腺瘤。

尽管一次次地将“真凶”揪出并处以“极刑”,但故事并没有就此画上句号。阿锋是全结肠切除术后患者,其内镜下治疗达到预期效果,但其所患的家族性腺瘤性息肉病复发率极高,需长期复查及治疗,若放置不理,几乎100%发展成癌症!

家族性腺瘤性息肉病(FAP)

又称家族性多发性腺瘤病、家族性息肉症或腺瘤样息肉症,是由于5号染色体上APC基因突变引起的一种常染色体显性遗传病。

以结直肠内生长成百上千枚息肉为主要特征。儿童期和青少年期常常没有什么症状,但随着肠内的腺瘤和息肉增多增大,就会出现便血、黑便、贫血、腹泻、便秘、腹痛或腹部肿块等症状,若不及时治疗,几乎100%发展成大肠癌。

他们在14岁少年的胃肠里数“葡萄”!

1年前,命运给这个年仅13岁的初中生小鹏(化名)致以沉重一击,风华少年,却息肉满肠胃,原来他得的竟是罕见的「黑斑息肉综合征」。经综合评估后确定最优手术方案,消化内科团队为小鹏分阶段多次行内镜下胃、结肠息肉切除术。

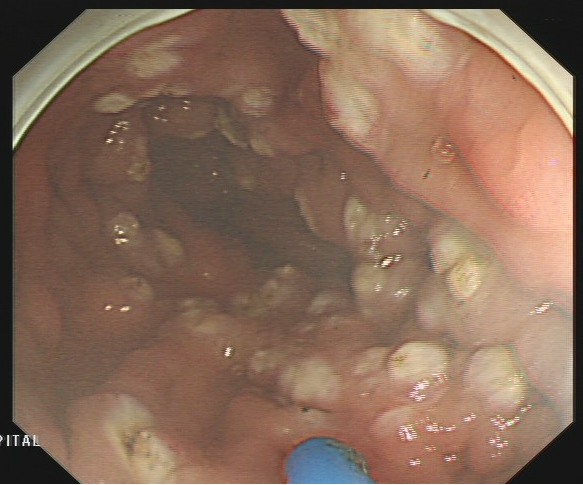

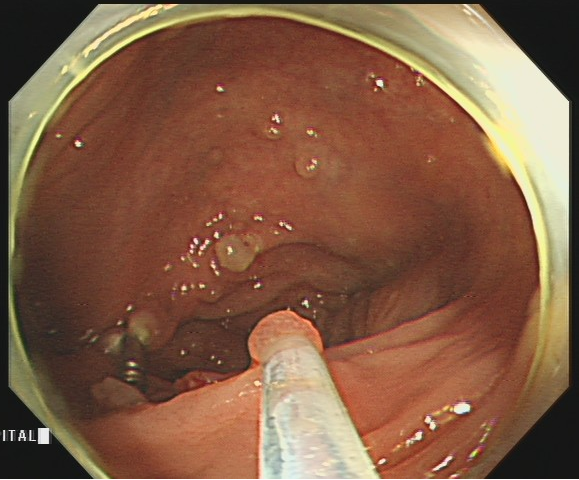

今年9月末,消化内科的检查床上再次出现了小鹏的身影,在胃肠镜检查中,胃镜下可见胃内数十枚大小约3×2mm~5×6mm息肉,胃体大弯可见大小约8×8mm白色疤痕,十二指肠降部及球降交界处也可见多枚大小约8×8mm~12×12mm息肉;肠镜下,直肠、结肠内可见近百枚大小不等的息肉,大者约15×25mm。

内镜下息肉实图

考虑患者年龄小,消化道内息肉数量多,且有的体积较大,在这种情况下进行手术是极大的挑战,稍有不慎容易出现出血不止或肠道穿孔等状况,十分危险。为了最大程度减少癌变风险,消化内科苏军凯博士及其团队选择迎难而上、全力以赴,耐心细致地处理一个个葡萄样的息肉,数小时后,顺利切除了胃部息肉22枚、肠部较大息肉26枚并送活检......

• 肠病理显示:绒毛状管状腺瘤伴低级别上皮内瘤变。Peutz-Jeghers息肉,伴灶性低级别上皮内瘤变。

• 胃病理(十二指肠降部活检组织块)显示:Peutz-Jeghers息肉,伴局灶性低级别上皮内瘤变。

据悉,小鹏的母亲经检查,也确诊患有家族性息肉病,目前正在我院消化内科积极治疗中,其家族成员亦纷纷慕名前来我院治疗。

黑斑息肉综合征

又称色斑性息肉病、P-J息肉综合征,是常染色体显性遗传病,主要表现为面部、口唇周围和颊粘膜的色素沉着,以及胃肠道多发息肉,病理上为错构瘤。这种病临床上有两大明显表现——色素沉着及胃肠道息肉。这是一种罕见病,多发生于儿童和青少年,有明显的家族集聚倾向。

黑斑息肉综合征患者比普通人更容易患上恶性肿瘤。要进行密切随访和治疗,尽早发现肠道内和肠道外的恶性肿瘤,加以干预,改善患者预后。

所以,黑斑息肉综合征一定要早发现早治疗。当口唇周围、面颊部、鼻孔内壁、手足等位置出现不明原因的黑斑,一定要多加注意。这有可能是消化道在向你报警。

消化内科苏军凯博士呼吁

查出患有家族性息肉病(如家族性腺瘤病、黑斑息肉综合症等)的患者,应重视家族成员的检查,动员患者成年以上的近亲包括子女、兄弟姐妹、双亲到医院作系统检查。

无论哪种家族性息肉病,都需注重筛查和定期随访,以家族性腺瘤性息肉病为例,FAP高危人群通常需要从10-15岁开始进行每年的肠镜监测,直至35岁,之后每3年检查一次。不同息肉病的筛查和随访方案有所不同,可与医生进行详细了解。