01

< 时隔四年 | 这里又“窄”了! >

2021年底,长期在漳州打工的刘阿姨(化名)因突发急性心肌梗死在我院接受冠脉支架植入术,成功开通完全闭塞的前降支,出院后长期到我院副院长、心血管内科主任桑学东门诊复诊。

在桑学东主任精准的调整用药下,刘阿姨各项指标明显改善,于2024年5月复查心脏彩超显示原本降低的EF值已经恢复至正常水平。

EF值(Ejection Fraction)是心脏每次收缩时,左心室泵出血液的百分比。简单来说,它反映了心脏的“泵血效率”,就像测量杯子每次倒水的比例;可以用来判断心力衰竭以及心功能的评定。

正常范围:50%-70%

轻度降低:40%-49%

明显降低:<40%

临床发现,EF除了反应左室收缩能力外,也与猝死风险相关,EF值越低,发生恶性心律失常事件的风险越大,猝死风险越高。

然而,今年流感季,她因反复高烧不退就诊于我院呼吸与危重症医学科,完善相关检查确诊为“甲流”并予对症治疗,同时EF值异常(降低)这一指标引起了医生的注意。

02

< 火速集结 | 精准明病变 >

结合支架植入术这一病史,主管医师立即联系我院心血管内科医师前来会诊,并完成冠脉CTA以明确病因。

果然,结果提示:原前降支近段植入的支架内血流通畅,未见明显狭窄,但其左主干及前降支开口处、回旋支近段分别呈中重度狭窄、轻-中度狭窄。

刘阿姨在得知自己心脏的冠状动脉又出现了堵塞后疑惑不已:“不是放了支架就没事了吗?”

其实装了支架并不能去除各种心血管危险因素,包括高血脂、高血压、糖尿病,以及吸烟、肥胖等。

而刘阿姨术后虽有复查,但未严格控制饮食和运动,其BMI已超过30.0kg/m²,属于肥胖患者,此次入院更是查出其血糖升高,这意味着动脉粥样硬化风险会大大增加。

桑学东副院长解释

冠心病是涉及到整个冠状动脉的病变,支架只是解决了某一个位置的血管堵塞问题,不能改变已经存在的动脉粥样硬化和斑块,其他部位还可能存在斑块以及动脉粥样硬化加重的问题。

因此,即使接受了介入治疗,后续仍有风险存在,患者刘阿姨便是这样的(先前植入的支架内未见狭窄,其他部位血管存在严重狭窄)。

03

< 穿针引线 | 血管再复通 >

心血管内科团队与刘阿姨及其家属充分沟通后,刘阿姨果断拍板决定:“我就在这做(手术),我一直都很信赖你们医院的,几年前我心梗多亏了你们及时把我救回来!”

随即刘阿姨便转入心血管内科,桑学东副院长、曾丁邻经副主任医师、查庆春主治医师组成的介入治疗团队严密设计完备的手术方案后,手术开始了......

‹手术团队›

曾丁邻

副主任医师

桑学东

主任医师

查庆春

主治医师

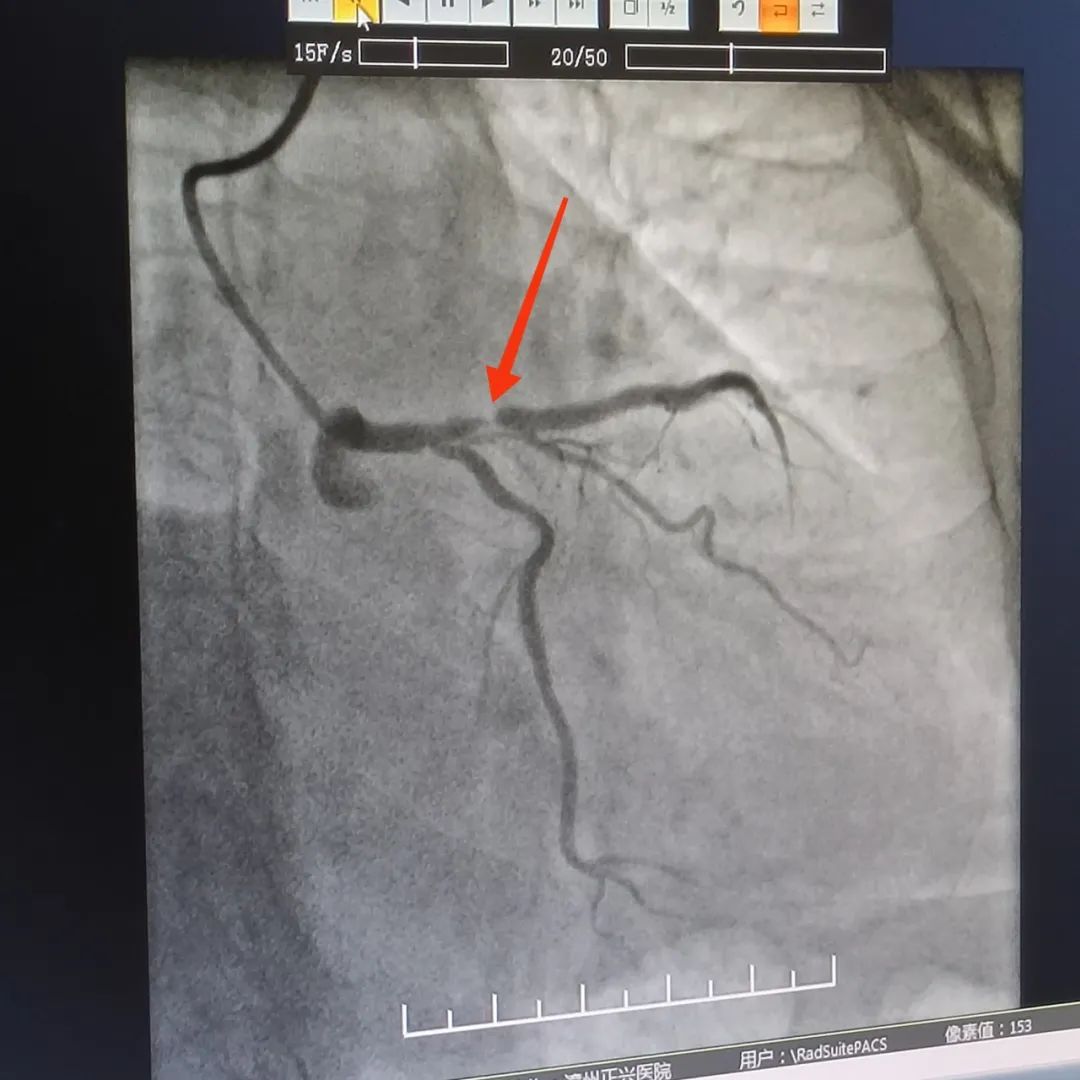

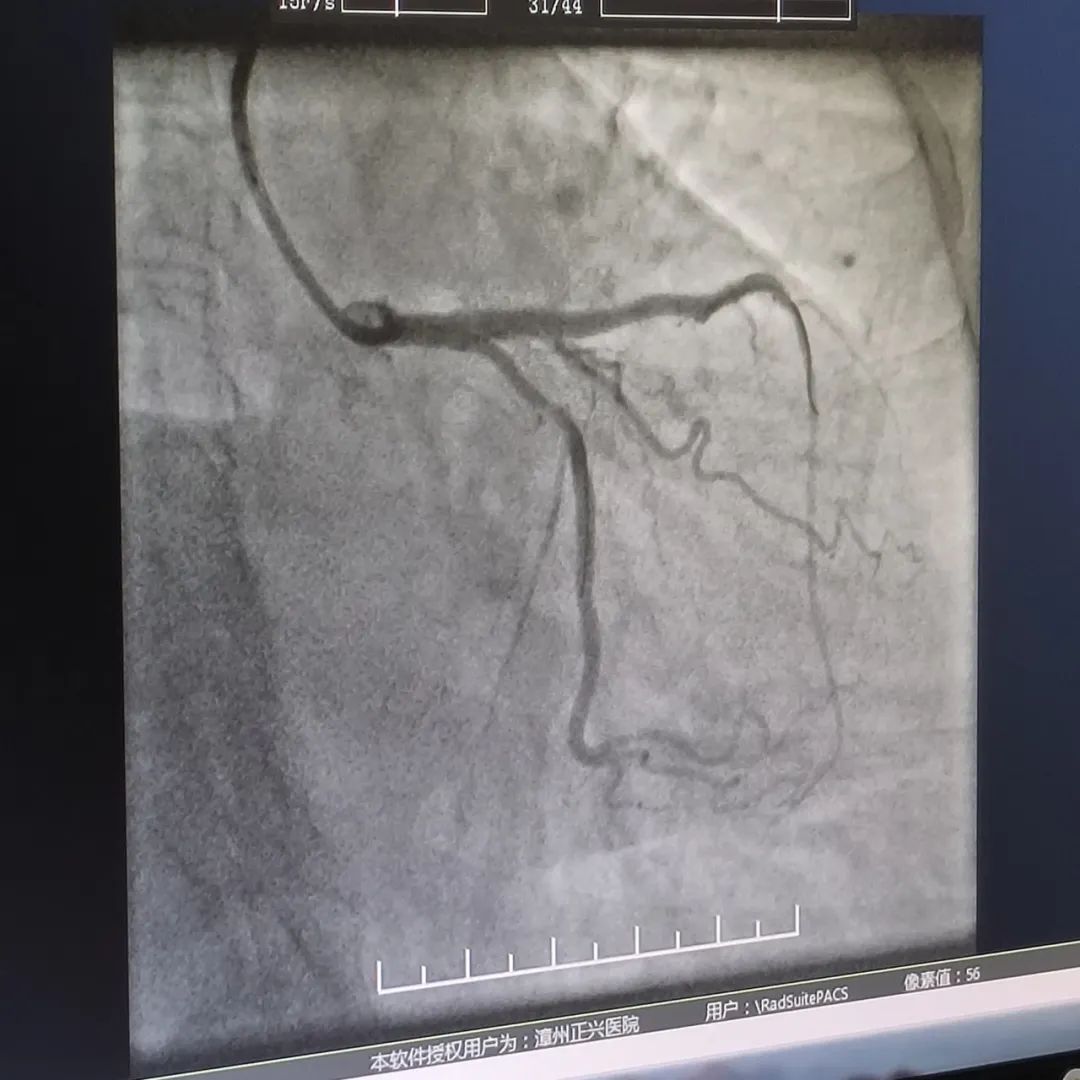

曾丁邻主刀医师与查庆春医师默契配合,迅速完成冠脉造影定位狭窄病变,可见:左主干末端至前降支近段支架以弥漫性偏心性病变,狭窄程度最高达90%,回旋支开口管状偏心病变,最重狭窄60%。

『开通前』

术中,介入团队于毫厘之间如穿针引线般将导丝送入狭窄病变处,随即送预扩球囊把左主干-前降支病变扩张开。

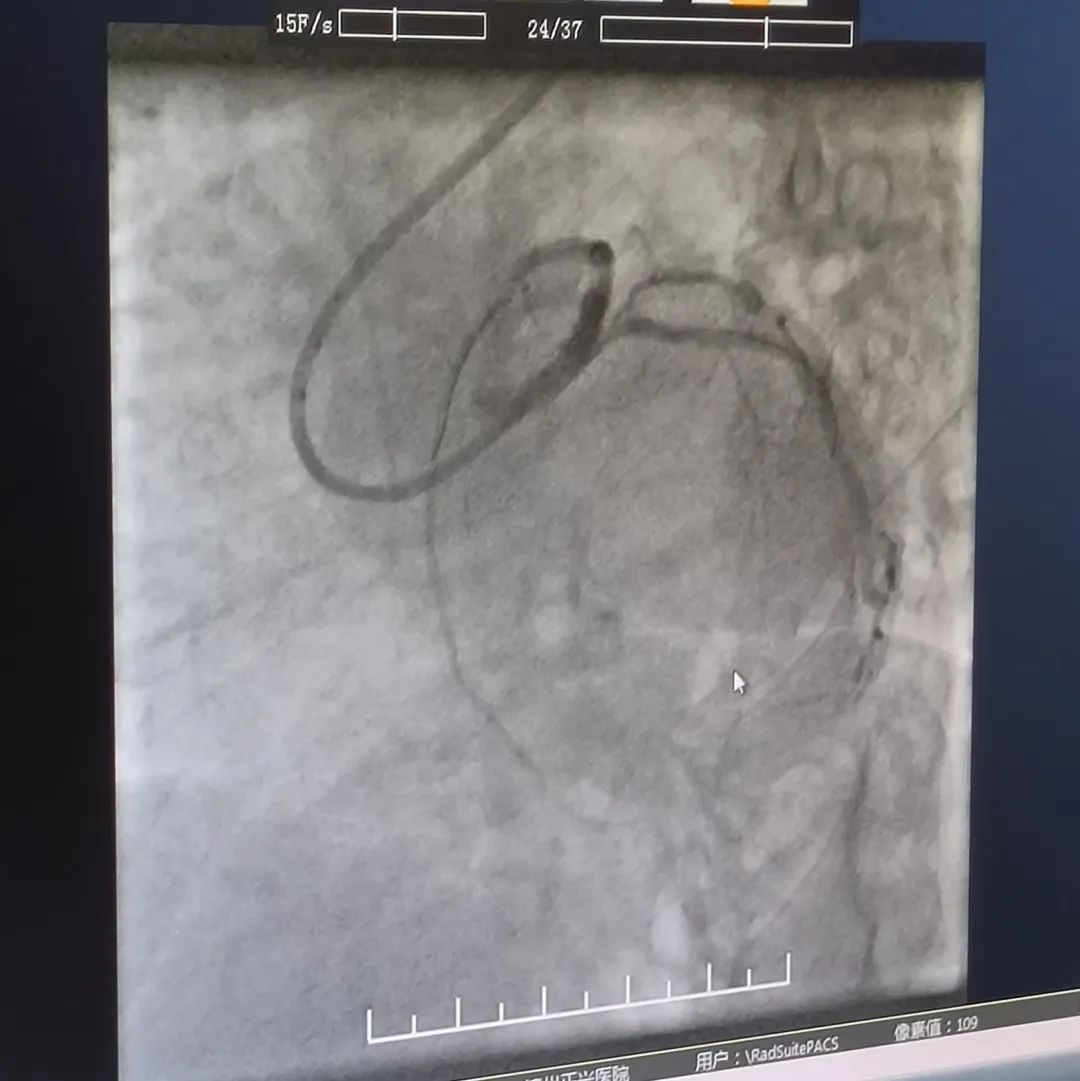

看到扩张后病变部位狭窄明显减轻,一鼓作气成功植入一枚支架,医护人员如释重负,解除了一枚“定时炸弹”,悬着的心终于放下了。

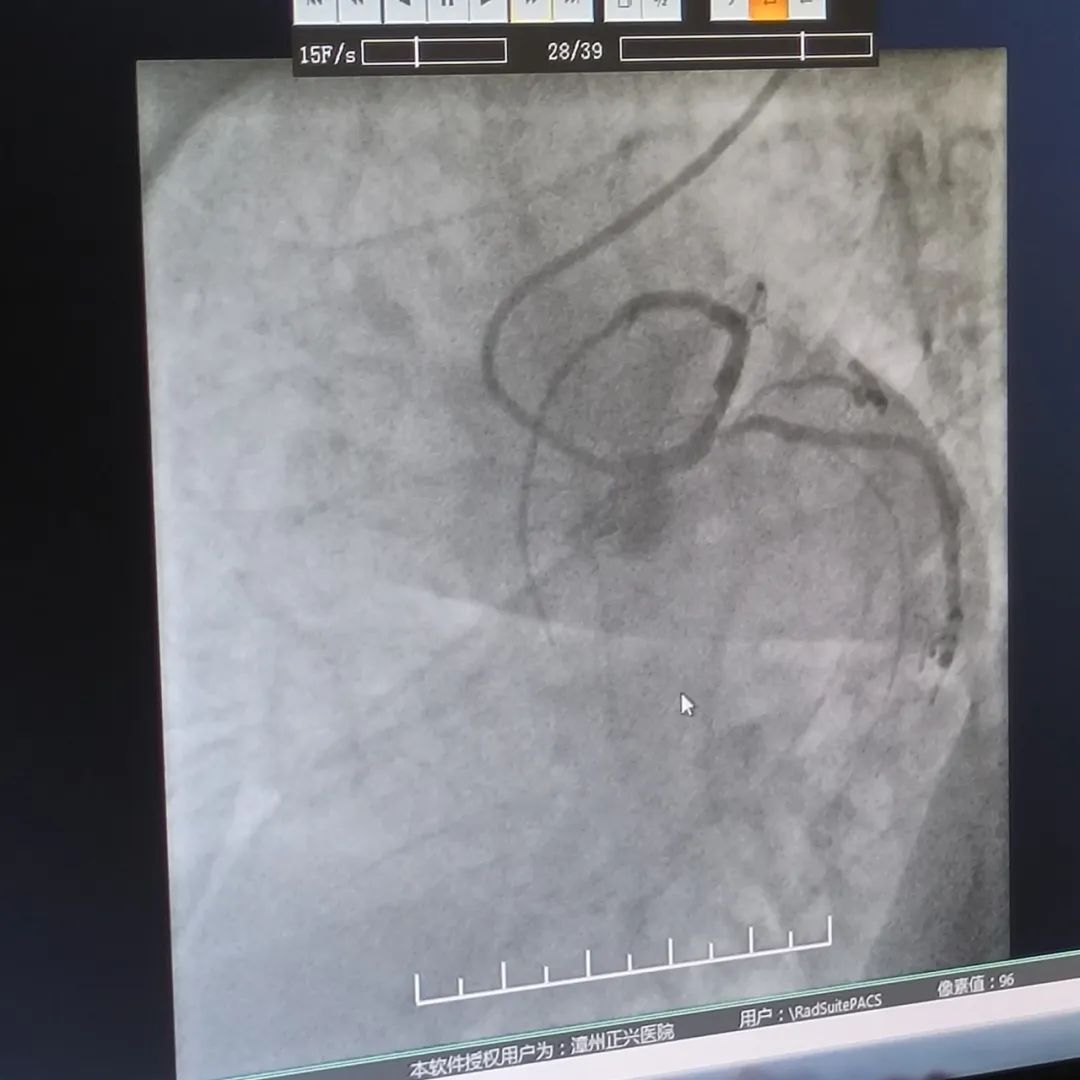

紧接着再次精准运用导丝带球囊“进攻”回旋支开口狭窄病变处,一番精细操作下最终顺利打通了血管!经过2小时的手术,刘阿姨心肌供血得到改善,如今,康复良好的她也“放心”地出院回家了。

『开通后』

桑学东副院长提醒

微创冠脉支架手术虽然是冠心病的重要治疗手段,但心脏支架只是一个“管道修理工”,暂时疏通了血管,恢复了血液供应,改善了患者的症状。

这只是抗击冠心病万里长征的第一步,更重要的是长期规范的药物治疗和生活方式改变,控制高血压、高血糖、高血脂、肥胖等危险因素,定期做好随访。

刘阿姨的遭遇再次提醒中老年人

植入支架不是一劳永逸的

如果不注意这些问题

可能原本较轻的血管病变

会进展到严重狭窄,引发症状

灾难性的后果还是会重现

▼

-END-