近日,漳州正兴医院消化内科团队和普外科团队通力协作,成功为一名早期恶性壶腹胆管癌患者施行胰十二指肠切除术及胆管支架置入术,患者术后恢复良好,黄疸完全消退,康复出院。

大妈皮肤发黄、浑身瘙痒是为何

“刚开始时全身皮肤瘙痒,后来日渐严重,特别是到了晚上,更是难熬,经常翻来翻去睡不着。”今年50岁的李阿姨(化名),半个月前开始皮肤和眼睛发黄、尿黄(茶水样)、四肢无力、全身瘙痒,尤其在夜间奇痒难忍。

△患者皮肤发黄

李阿姨和家人觉得病情严重,遂就诊我院,门诊考虑“黄疸待查”,收住我院进一步检查黄疸病因。入院后医务人员对李阿姨给予保肝、退黄、抗炎等对症治疗,但奇怪的是,治疗后李阿姨的黄疸不增反降,考虑梗阻性黄疸,经多项检查,包括PET-CT、磁共振等检查均提示胆总管下段狭窄,目前狭窄病因尚不明确,内科保守治疗效果欠佳。

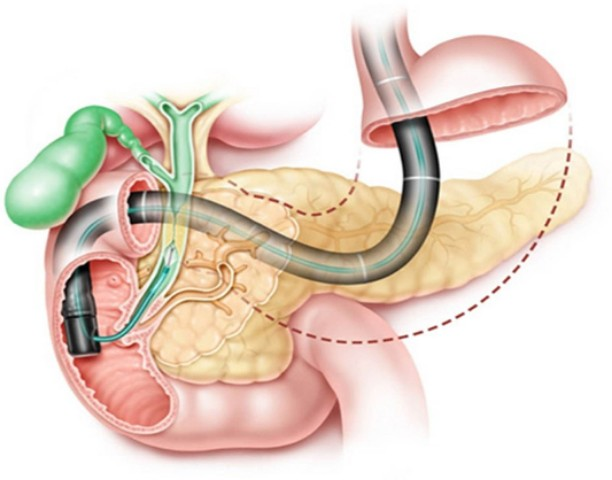

如果梗阻不解除,黄疸指数继续上升,会影响到神经系统,也会出现感染性休克。经过多学科会诊讨论后拟定治疗方案:采用ERCP—消化内镜结合X光的一种微创检查及治疗方法。

寻找病因,消化界的福尔摩斯

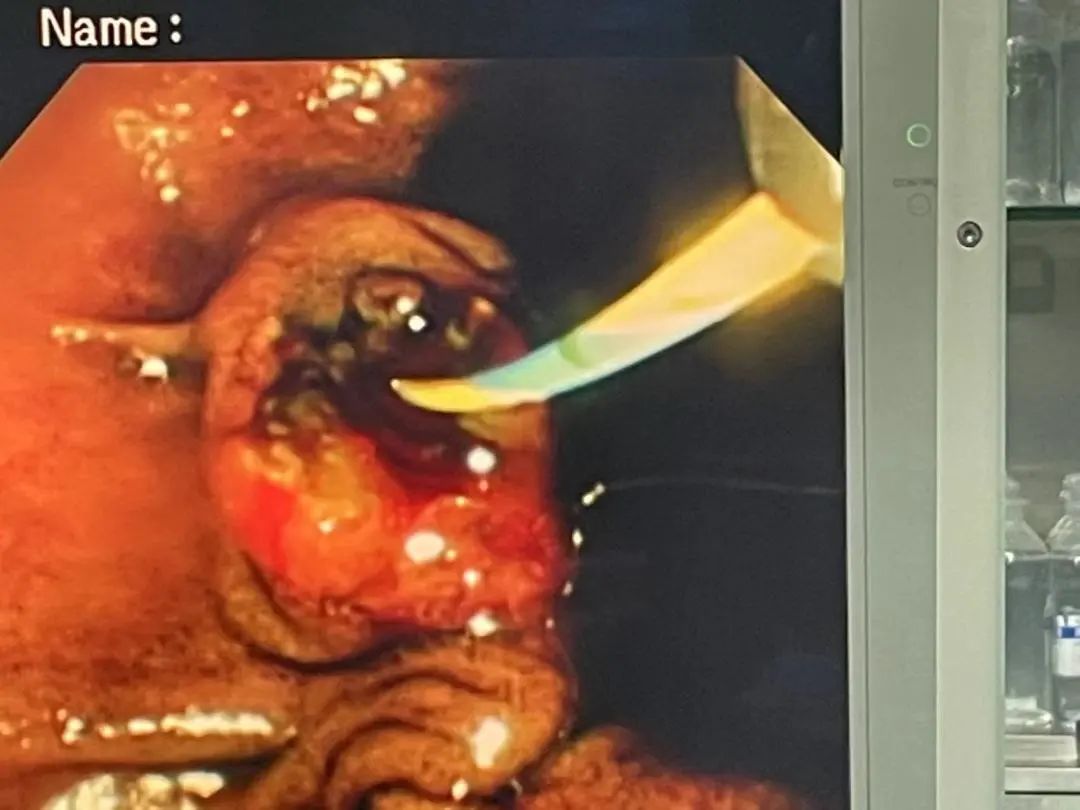

消化内科苏军凯博士在给李阿姨做肠镜时发现:在十二指肠镜直视下,可以看到十二指肠乳头明显肿胀,但未见肿物及占位。

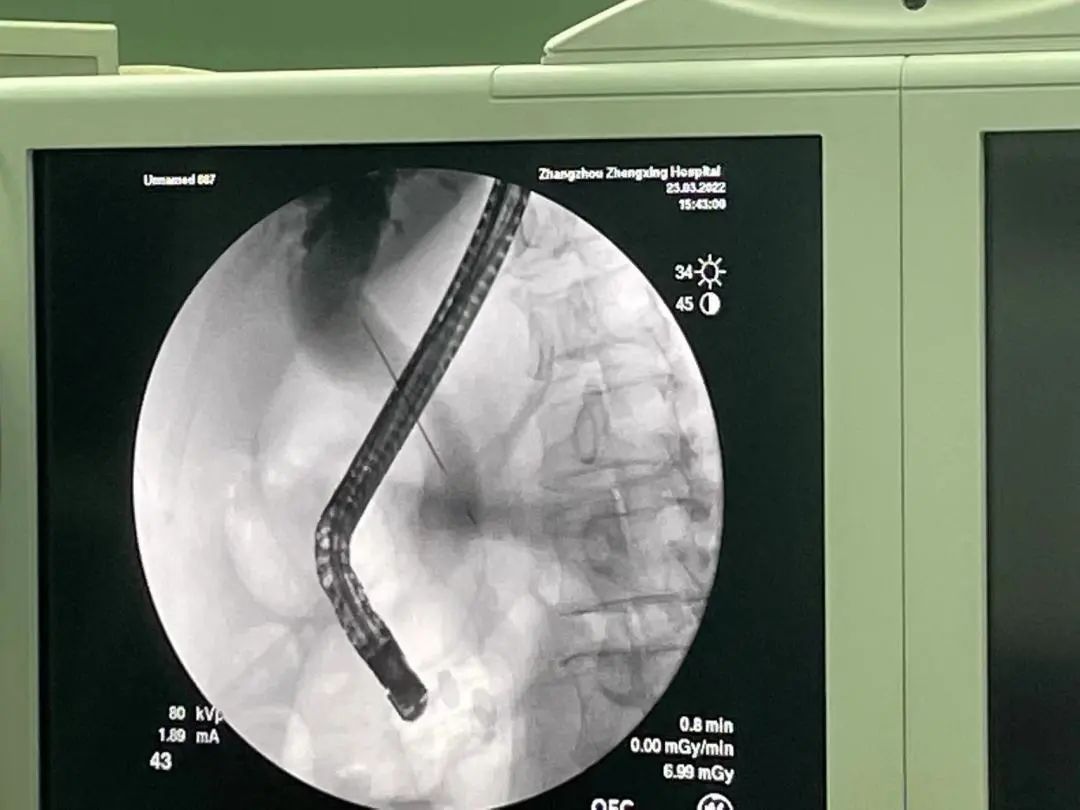

苏军凯博士决定继续用内镜查出病因,在导丝引导下,乳头括约肌切开后,大量墨绿色胆汁流出,并可见不规则肿物突出,内镜下给予组织学活检明确肿物性质,后经病理检查明确为“恶性胆管肿瘤”。患者有外科手术指征,但目前亟待解除胆道梗阻,只有胆道通畅了,胆管炎才能得到有效控制。在充分沟通后,家属采纳了苏军凯博士的建议,将一根塑料支架安放在胆管开口,起到引流胆汁的目的。经过半小时,患者即完成ERCP检查及胆管支架置入术。

术后李阿姨的黄疸明显好转,也能正常进食。经过几天的恢复,患者顺利接受十二指肠乳头部恶性肿瘤手术治疗。经过消化内科团队和普外科的精心治疗和护理,现在李阿姨恢复良好。

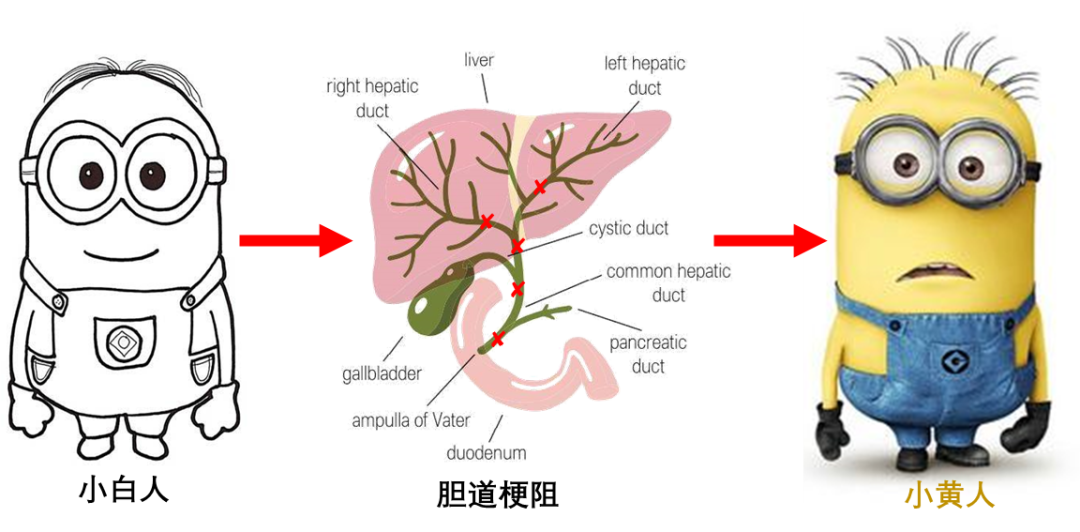

苏军凯博士表示,“胰十二指肠壶腹部是总胆管下段、胰腺头部、十二指肠乳头部等多器官交汇的枢纽。胆囊分泌的胆汁和胰腺分泌的胰液在此交汇,经过一个小口通道进入肠道共同促进食物消化。如果胰腺、总胆管、壶腹部以及十二指肠乳头部任何一个部位出现病变,都可能挤压堵塞这个小通道,造成胆汁、胰液在胆管滞留而引起梗阻性黄疸,其临床表现为皮肤瘙痒、眼睛及全身黄疸、消瘦等症状。”

△患者和苏军凯博士合影

什么是ERCP?

经内镜逆行性胰胆管造影术(ERCP):是指将十二指肠镜插至十二指肠降部,找到十二指肠乳头,由活检管道内插入造影导管至乳头开口部,注入造影剂后X线摄影,以显示胰胆管的技术。由于ERCP不用开刀,创伤小,手术时间短,并发症较外科手术少,住院时间也大大缩短,深受医生及患者的认可,已经成为当今胰胆疾病重要的治疗手段。

中老年突发眼黄尿黄,警惕梗阻性黄疸

1、结石阻塞胆道:胆汁不能正常代谢,导致胆管扩张和胆汁淤积,胆汁回流血液,造成梗阻性黄疸。

2、肿瘤挤压胆管:也可引起梗阻性黄疸,使全身在短时间内变黄。常见的恶性肿瘤有胆管本身或胆囊的恶性肿瘤,即胆管癌、胰头癌、十二指肠乳头癌。

其他:如罕见的胆道出血,血块阻塞了胆管,造成黄疸,肝吸虫或误入胆道的蛔虫等。

正兴医院消化内科

正兴医院消化内科运用目前代表内镜微创治疗最高水平的技术 - 内镜逆行以胆管造影ERCP,开展胆总管取石术、胆管支架置入术等,救治重症急性胆源性胰腺炎、化脓性胆管炎及胆石症等患者,取得很好的疗效;内镜肝囊肿开窗等经自然腔道内镜手术(NOTES)技术,让患者创伤更小。康复更快,体表无任何手术疤痕。内镜下逆行性阑尾炎治疗术(ERAT)通过结肠镜应用内镜支架等解除阑尾腔的梗阻,成为在保留阑尾的前提下治疗阑尾炎的一项新的微创技术。内镜粘膜下剥切术(ESD)治疗胃肠道早期癌,内镜粘膜下挖除术(ESE)和内镜全层切除术(EFR)等技术微创切除食管、胃、十二指肠及结肠等胃肠肿瘤,各种各样微创治疗无“孔”不入。

正兴医院消化内科正在用一个个成绩,使原来需要外科手术的病变,能够在内镜下微创治疗,使内镜变成一把外科手术刀,不断突破,让福建老百姓可在家门口享受国际一流的内镜微创诊疗服务。